-

杨氏彩塑

宁夏隆德县温堡乡杨坡村地处六盘山西麓,群山环抱下的小村庄温馨宁静,人们世世代代在田园与泥土气息中繁衍承续,一派祥和。在这里,泥土不仅是养育庄稼人的载体,也孕育出了一项国家级非物质文化遗产项目——杨氏彩塑。对于杨氏彩塑的起源及代代传承的故事,杨氏泥塑第五代传承人,国家级代表性传承人杨佳年如数家珍。

泥塑,又称彩塑,是中国民间传统的一种古老常见的民间艺术。它以泥土为原料,以手工捏制成形,或素或彩,以人物、动物为主。我国泥塑艺术可上溯到距今4千年至1万年前的新石器时期。相较而言,隆德县温堡乡杨坡村的杨氏泥塑虽然只有180多年的历史,但是在传承发展中却独具魅力。

据《杨氏家谱》记载,杨氏泥彩塑始于清朝道光十二年。2008年,杨氏泥彩塑名列第一批国家级非物质文化遗产项目名录,第四代传人杨栖鹤被评为国家级代表性传承人。2016年底,杨栖鹤病逝,传承重任落在了杨佳年的肩头。四十年的锤炼和坚守,赋予了杨佳年过硬的技艺,奠定了杨氏彩塑领域的领军地位。2023-11-16

-

民间篆刻

篆刻是精微的手艺,方寸之间要呈现万千气象,考验的是刻印人的技法。在张喆生的刻刀之下,不仅赋予了印石鲜活的生命,而且毛泽东诗词、《陋室铭》、《岳阳楼记》等许多名篇佳句都以崭新的艺术形式再现。精于金石技法,坚守传统文化,豁达面对人生起伏。

2023-11-16

-

赵氏木板雕花技艺

在宁夏固原市原州区开城镇的一个农家小院中,摆满了各种各样的艺术品。今天,就让我们走进这个小院,跟随自治区非物质文化遗产赵氏木板雕花技艺传承人赵荣,了解她与木雕的不解之缘。

赵氏木板雕花技艺最早可溯源到清朝道光年间。19世纪初,赵氏木板雕花技艺第二代传承人赵青泉从甘肃泾川县党原乡赵家村逃难到当时的宁夏固原县。当时,赵青泉两手空空,只能靠祖传木雕手艺给人家做活。到了第三代传承人赵明山,他已经有能力在固原县过店街宋家巷开木匠铺了。

1999年初中毕业后,赵荣就跟着爷爷学习并主攻木板雕花。回想起初学木雕的情景,赵荣觉得并不容易,手被刻刀划伤是常有的事。从六七岁开始接触木雕,选料、起稿、描绘、雕刻、喷漆、上油、抛光、装裱……到20多岁时,赵荣才掌握了赵氏木板雕花技艺的全部技法。如今,锯、木锉、凿子、刻刀等各种工具经赵荣轮番上阵之后,一块木板在她的手里就有了雏形。在赵荣看来,木板雕花没有捷径,只有用时间积累经验,才能掌握其中精髓。2023-11-16

-

六盘抟土

在宁夏六盘山地区的农村,家家都有一两件用于盛水、盛面的瓦罐。这些瓦罐、瓦盆,最初都是从抟土瓦塑而来,它是一种比陶器艺术形成年代更久远的瓦塑艺术。

“抟土”是史前文化的一种形式,实质就是雕土、削土成器,利用自然土块雕刻成器物形状后,利用火烧制,再打磨加工。六盘山抟土瓦塑技艺传承历经上万年,从人类出现,就有了抟土瓦塑的身影。从早期先祖塑造的祭祀礼器、瓦当模具,再到普通人家使用的瓦缸瓦罐、青砖土瓦,抟土瓦塑这一传统工艺见证了六盘山区人民的智慧和勤劳。2023-11-16

-

木雕

花鸟鱼虫、飞禽走兽,一块木头在匠人的刻刀下便能千变万化、演绎大千世界,这就是中国传统技艺——木雕的魅力。

2023-11-16

-

皮影戏

皮影戏又名“影子戏”“灯影戏”“土影戏”,是流传于六盘山区的一种具有民族风格的传统戏种。

皮影是戏曲剧种——纸影戏的古称,在乡村俗称为“牛皮灯影子”或称“灯影戏”。是集动画、说唱吹打、念白为一体的表演艺术,被人们称为舞台戏曲先导。

皮影戏所演出中的人物、头饰、道具、布景都是用牛皮精制加工、剪刻而成,也有用硬塑料和硬纸制成。剧中人物的影子也叫“线子”,又叫“影人”。它的制作源于民间剪纸,通过灯光映在过去的“纸亮”或现代的“布亮”上面,所映衬出各种线条流畅成熟、形态生动有趣、色彩各异的动作场面,并伴有优美动听的戏曲旋律、唱腔和念白,这样完整的一台皮影戏就形成了。

皮影戏代表性传承人有谢克选、李歧、安维汉、曹志新等。2023-11-15

-

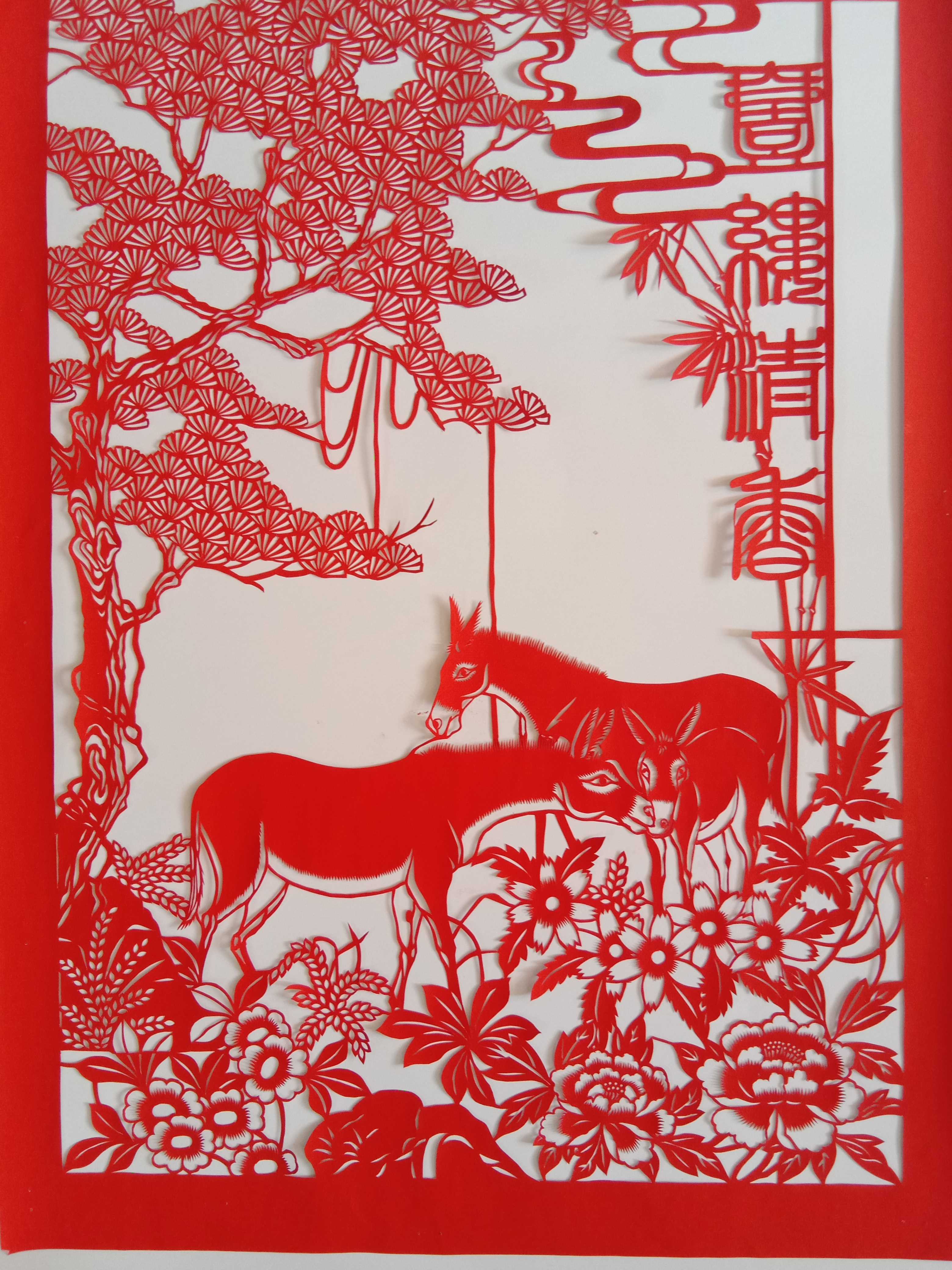

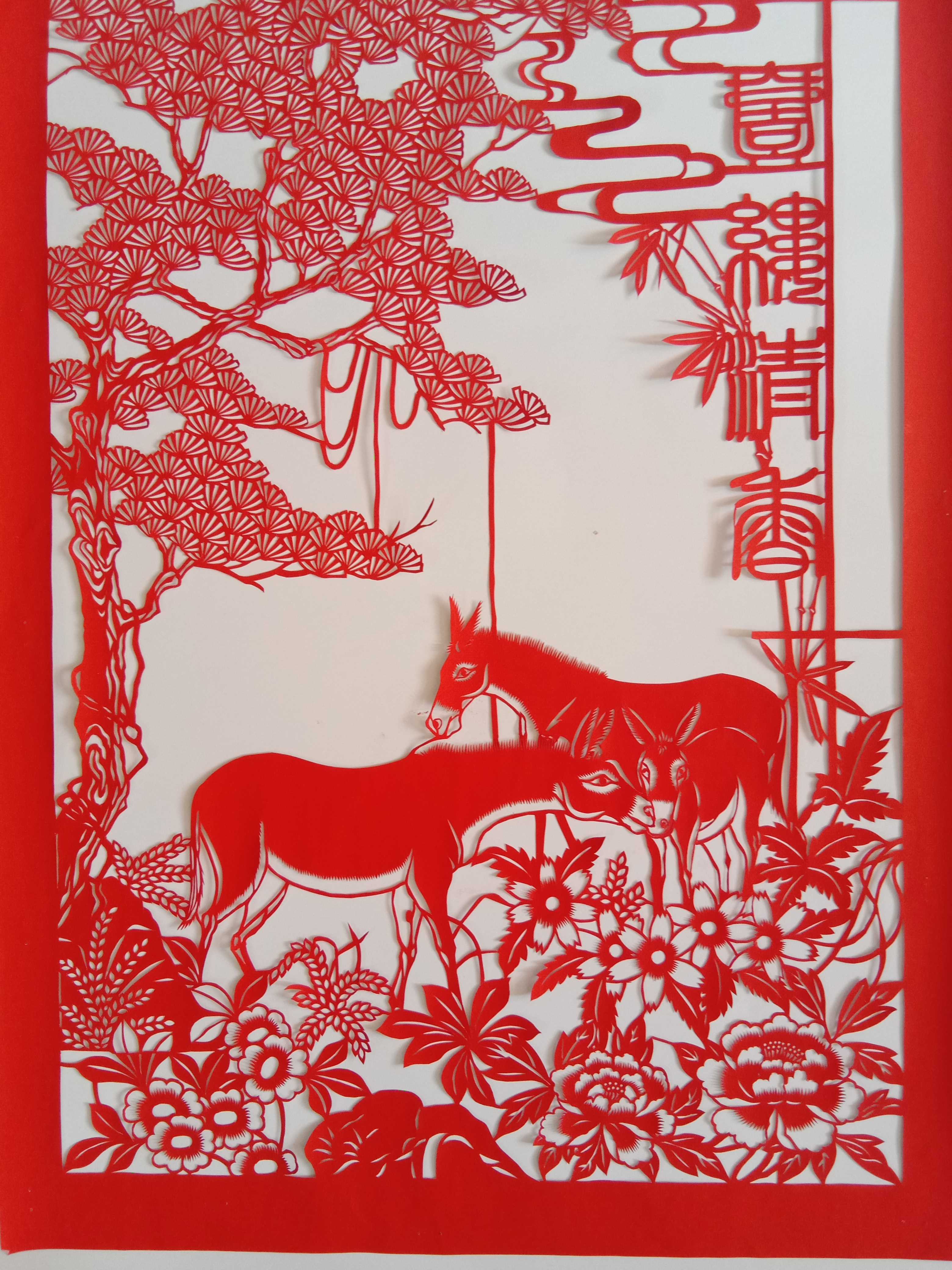

剪纸

剪纸是一种民间艺术,通过剪纸艺人不断地创新发展,形成了鲜明的风格。主要种类有民间窗花、民间贴花(墙花、门挂、灯花、喜花)民间节日门挂、刺绣的底样、鞋衣或各种各样材料剪影等。

剪纸表现题材多种多样,如花、鸟、家、鱼以及吉祥图案和戏剧故事,固原广为流行的有“龙风呈祥”“双喜梅”、“鱼戏莲”、“凤鸟牡丹”、“麒麟送子”等纹样。剪纸的纸质一般是油光纸或彩色纸,软塑、纸绒纸等,通过镂、凿、刻、撕、剪、刻成各种花鸟、人物、形象。其手法则有阳剪、阴剪、阴阳剪、熏剪、套色剪等。固原剪纸传承人王生贵、虎凤英、兰元宝、姚治富、于福琴、李银德、张淑芳等。2023-11-13

-

山花儿

“花儿”又称“少年”,约产生于明代,自近代以来成为当地人民传唱的一种主要艺术形式,是流传在我国甘肃、青海、宁夏等省区的一种高腔山歌。其歌词中的“花儿”指的是年轻的女子,“少年”指的是年轻的男子。

花儿也叫六盘山花儿,俗称干花儿、旱花儿或土花儿。具有高亢嘹亮、挺拔明快、激越动听、情感真切、乡土气息浓郁的特色,曲调丰富。是广泛传唱于宁夏回族自聚居区的一种代表性民歌体裁。反映了人们对美好幸福生活的向往和追求,是国家级非物质文化遗产“宁夏花儿”的重要组成。2023-11-13

-

九碗十三花

“九碗十三花”是指过去农村筵席上的九大碗菜,这几大碗分别是爆炒(干燣)、小炒、烧肉、炖肉、烩菜、热温、酸菜、八宝甜饭、丸子等九碗。把九碗摆成每边三碗的正方形;不管从哪个方向看,都是三行。再在正方形的四边上摆放,四盘素荤搭配的凉菜称为九碗十三花。

“九碗十三花”是泾源的传统菜肴,饮食文化根基雄厚,其历史源远流长,距今已有160余年的历史。

“九碗十三花”主要流传于宁夏泾源县香水镇、泾河源镇、兴盛乡、新民乡、黄花乡等乡镇。“九碗十三花”是无论婚丧嫁娶、招待亲朋好友时等一些重要活动筵席上主打菜肴。出身厨师世家的传承人计永平,从太爷、爷爷到父亲都是制作九碗十三花高厨名师。2023-11-13